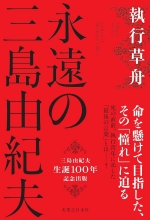

精神を揺さぶる衝撃と戦慄の書である。

世に溢れる三島由紀夫論、文学論、評伝、追想記は数百冊。小論は大学紀要に掲載されたものも含めると数千編に及ぶだろう。外国人が書いた評伝も数冊ある。

通俗的な評伝を含めてこれらの多くを評者(宮崎)も読んだつもりだが、本書は類書のなかで、並外れた異色作、というより「運命の書」である。

評伝というより魂の記録である。

第一に執行草舟氏はほかの三島文学論、評伝をほとんど読んでいない気配である。問題視せず、本書の基軸はふたりの武士道と精神をめぐる思想対話である。

三島の思想的な作品、精神的な作品(たとえば『美しい星』『真夏の死』『鏡子の家』『午後の曳航』)に議論が集中しているが、ほかに『朱雀家の滅亡』『英霊の声』『憂国』などの一連の「滅びの美学」に特化している。中軸に置かれているのは『豊饒の海』の葉隠的な読み方、あるいは精神的対話から抽出された「スサノオの現世」である。

他方、『永すぎた春』も『複雑な彼』も『音楽』『命売ります』『愛の乾き』『美徳のよろめき』など通俗小説は歯牙にもかけていない。

なぜ「運命の書」なのか?

執行氏は三島『奔馬』の飯沼勲のモデルと松本徹(前三島文学館館長)、竹本忠雄(筑波大学名誉教授)が推定する(435p)。

三島が四十一歳のときに目の前に現れた執行青年が、いきなり哲学議論を始め、二日目には葉隠とスサノオを語って共鳴しあったというのだから、三島が強烈な印象を抱いて執行氏をモデルに使ったことはあり得る。

しかしなぜ執行氏は五十五年間も三島について、沈黙をまもり語ろうとはしなかったのか?

なぜ三島没後、半世紀以上を閲した現在になって、語ろうと決意するに至ったのか?

きっかけが憂国忌における講演だった。第五十回と第五十三回の憂国忌で評者が追悼講演をお願いしたときに思い至った。「(三島)先生の持つ預言者性」を語り伝えなければいけないにいう思いを抱いたと執行氏はいう。

三島はすでに神話である、と。

つまり「文学を通して先生は日本の本源とそこから生まれる人間の未来を私に伝えてくれていたように思える。もしかしたら、若者だった私を通じて、先生は未来へのメッセージを残そうと思っていたのではないか。(中略)私の記憶の中にある先生との議論はすべて、先生が未来の社会に伝えようとしたことに違いないと今思っているということだ。先生は今から五十五年以上前に、半世紀以上先の社会に向って、私という媒体を使いながら語りかけていたとしか思えないのだ。私の記憶は深く、それは正確だと自分では断言できる。しかしその特別に深い記憶も、私は何か預言者としての先生の力によって与えられた一つの魔力のように思いながら本書を綴った」(382p~3p)

そこには三島由紀夫という稀有の天才の「思想がもつ預言性と革命性」にあり、「歴史が私に『私信』の公表を命じてきた」。

かくして長い沈黙の後、この「運命の書」が上梓される運びとなった。

三島との出会いは執行がまだ十六歳、ところが葉隠を議論し合って、ぴたり呼吸があって、三島との深い精神の交流が、長い会話が始まった。若い魂との出会いとはいえ、三島もまた十六歳にしてデビュー作「花ざかりの森」を書き、当時の文壇を震撼させていた。三島にとって年齢の逕庭など問題ではなかった。

馬で遠出した先で、草むらに寝そべった会話を交わしたおり、三島由紀夫は王陽明を浪々と吟詠したという。

それは王陽明の「偶感」という詩であった。

「人間は白日に醒むるも猶睡るがごとし

老子は山中に睡るも、却って醒めたり

醒睡両つながらに非、還両つながらに是

渓雲漠漠たり水冷冷たり」

このとき「甲斐・信濃の山は青く輝き、野の緑は途轍もなく美しかった」(249p)

そのあとで三島は執行青年にこう言った。

「乗馬を一日中共にした人間はこの世に君しかいない。また、私は人の前で詩を吟じたことはないので、君は唯一私の詩吟をこの世で聞いた人間になった。そして私が、葉隠とともに最も精神的な支えにしている陽明学の最も美しい詩を君に捧げたのだ」(275p)。

さらに三島は続けた。

「陽明学を学べば、君は歴史の中に多くの友人を得ることになる。それらの友人と人生を共にするのがいい。私は陽明学を学んで、大塩平八郎という友人を得ている。私はこの友人と共に将来何事かをなしたいと考えているのだ」

おそらくその直後だろう。三島は『諸君!』の田中健五編集長のもとめで「革命の哲学としての陽明学」を講じ、「友人」となった大塩平八郎を高く評価したのだ。

くりかえし二人が議論したのは「シジフォスの神話」における「不条理と自由」だった。

「三島文学は、不条理をつんざいた先にある『救済の形而上学』という言葉で表したような復活の文学である」と認識する執行は、武士道の極地=葉隠を読みこなしていたから共通点があった。

「文学論と言っても結果的に葉隠論に落ち着くことが多かった」と回想する執行は「滅びることによる救済とは何かと言えば、生きるために死ぬということだと三島先生は力説しておられた。だから『真に生きるためには死ななければならないことがあるのだ』と先生は続けられたのです。まさに不条理の極み」(42p)である。

三島にとっての不条理の極みとは天皇陛下の人間宣言だった。

それは「国体という聖性であったが、戦後日本はその聖性をまったく失ってしまった」。だから「などてすめろぎは人となりたまいし」という表現になる。

三島にとっての天皇とは「日本民族の深い歴史の問題なのだと言われ、天皇は日本の魂の表現にほかならない」(中略)「魂のために死ぬ民族となり、天皇中心の帰一性を取り戻せば霊は救われる」(64p)と発言した。後年、これらの言葉は『文化防衛論』の肯綮となった。

三島由紀夫の「文化防衛論」

難解とも独りよがりとも言われた三島由紀夫『文化防衛論』の天皇と日本文化と雅に関する肯綮は次の箇所である。

「『雅』は、宮廷の文化的清華であり、それへのあこがれであったが、非常の時には、『みやび』はテロリズムの形態をさえとった。すなわち、文化概念としての天皇は、国家権力と秩序の側だけにあるのみではなく、無秩序の側へも手をさしのべていたのである。もし国家権力や秩序が、国と民族を分離の状態に置いているときは、『国と民族との非分離』を回復せしめようとする変革の原理として、文化概念たる天皇が作用した。孝明天皇の大御心に応えて起った桜田門の変の義士たちは、『一筋のみやび』を実行したのであって、天皇のための蹶起は、文化様式に背反せぬ限り、容認されるべきであったが、西欧的立憲君主政体に固執した昭和の天皇制は、二・二六事件の『みやび』を理解する力を喪っていた」

日本の歴史の根源を議論したと執行が回想する。

それはスサノオであった。

「スサノオの現生」は「縄文時代とその精神の復活」であり、「これからの日本ひいては人類は縄文的な霊性文明にもどる」(中略)「未来社会というものは、ある意味、古代社会の復権なのです」。つまり「魂が物質を完全に支配する文明」であり、天孫降臨なのだと強調するのである(110p)。

話が跳びすぎているように聞こえるかも知れない。しかしこれを骨子に執行は憂国忌五十三年の催事で記念講演をなし、会場で聴いていた竹本忠雄も富岡幸一郎も松本徹も驚いた。

三島は言った。

「天孫降臨についても、世の中が乱れてきたから、それがもう一度起こると言われた。つまりノアの箱舟の神話と同じ考えです。天孫降臨とはつまりは縄文文明が下りてくる」。

事実、古代人は草の舟で南米大陸まで渡海した。そうか、執行氏(本名は祐輔)のペンネームの「草舟」は、ここに由来があるのか。

武士道の源流はスサノオにあり、建国以前に武士道的死生観が確立していたという信念で執行氏と三島の意見が合致した。三島は昭和三十年代後半まで、すなわち『憂国』や『喜びの琴』を発表するまで、そのことを韜晦して文壇で活躍していたことになる。

というのも、『潮騒』以後、作品は明るい光芒を見せ始めるのだ。

若き日の三島が魅了されたのは「ギリシア的晴朗」だった。評者も三島が訪ねたギリシア各地も旅行したことがあり、ベナレスやパリなどを含め、拙著『三島由紀夫の現場』(並木書房)にまとめた。

三島によれば、この「ギリシア的晴朗」が現代文明の呪縛から逃れられるのだというのである。

「現代社会の権威主義、破壊性、画一性は、何事もすぐに固定して決めたがる風潮からうまれたもの」であって、「正義を振りかざす民主主義とマスコミによって醸成さえた社会風潮のことです。これを突破するには、真に新しい文学を生み出さねばならないという、十字架を先生は背負っておられた。つまり神話に代わるような文学です」(153p)

なるほど、繰り返しになるが本書は「運命の書」である。

スサノオは甦るか?

さるにても、なぜ葉隠なのか?

この疑問が氷解したのは竹本忠雄(筑波大学名誉教授)が寄稿した巻末の「特別寄稿」の文章である。

執行草舟の祖父は明治大帝の美術顧問、父は三井物産顧問、その執行家のご先祖は、鍋島藩の家老、そのご先祖は十六世紀後半に九州を二分した「竜造寺家と島津家の戦闘で、前者の陣営に属し、決闘奮戦のすえ、ことごとく討ち死にした」。その一族の生き残りが鍋島藩家老。その四百年後に執行草舟が生を受けたという血筋であって、鍋島藩こそは葉隠精神に生きた侍集団だった。

ここで「スサノオの現世」を考えてなければならない。

この言葉は道元『正法眼蔵』に初出し、折口信夫が『近代悲傷集』の「贖罪」の詩に詠った。

執行は最初に出会いのときに折口の詩集を読んでいて暗唱ができた。三島も又、折口信夫を読みこなしており、『裸体と衣装』のなかで『古代文化の、なまなましい暗鬱さといやらしさの一端に辛うじて探りを入れたのが折口信夫氏ひとりである』(新潮文庫版、113p)。げんに三島の短編『三熊野詣』のモデルは折口である。

執行草舟氏は「とくに葉隠的武士道を信奉する若者にとって、この(折口の)贖罪の詩は必ず行き着く着地点であり、初心のすべて」だとする。

折口は戦後すぐにこう詠んだ。

「日本の国 つひにはかなし すさのをの 昔語りも 子らに信なし」

武士道は縄文時代に日本で誕生し、その象徴をスサノオとするわけで、「人間は人間の初心に戻ってこそ、未来へ向かうことができるのだと。(しかし)現世は古代を忘却した最も悲惨な状況の極みにある。だからこそ、誰か独り立ち上がってスサノヲのごとく新たな天孫降臨を実現しなければならない」と三島は言った。(118p)

じつは折口信夫は評者の故郷、石川県の羽咋市に墓を建てて、『養子』とともに入っている。評者の母校の校歌は折口信夫作詞(釈迢空名義)である。

ここまで書いて来て、書架から『死者の書』を探し出した。折口信夫は『死者の書』を残しているが、なかに次の表現があったことを急におもいだし再読したのだ。

大友皇子を比喩して折口は書いた。

「唐土の学芸に詣(いたり)深く、詩(漢詩)も、この国で初めて作られた」。

国風の回復を目指した大海人皇子(のちの天武天皇)は近江朝の国風軽視に耐えられず「壬申の乱」を起こした(拙著『禁断の国史』、ハート出版参照)。

また折口は藤原仲麻呂を比喩して、こう言う。

「新しい唐の制度の模倣ばかりして、漢土の才が、やまと心に入れ替わった」とそのシナ狂いを諫め、仲麻呂追放に立ち上がった称徳天皇、吉備真備の軍に討たれた(藤原仲麻呂こと恵美押勝の乱。拙著『二度天皇になった女性』ワック参照)。

三島由紀夫は『文化防衛論』の結語的な箇所でこう書き残している。

「日本文化は、みやびを中心とした衛星的な美的原理、『幽玄』『花』『わび』『さび』などを成立せしめたが、この独創的な新生の文化を生む母胎こそ、高貴で月並みなみやびの文化であり、文化の反独創性の極、古典主義の極の秘庫が天皇なのであった」

古事記にあるように天照大神は岩戸に隠れることでスサノオに対して美的倫理的批判をおこなうが、それは天照大神の悲しみの自己否定のかたちだったとした三島はつづけた。

「日本における反逆や革命の最終の倫理的根源が、正にその反逆や革命の対象たる日神にあることを、文化は教えられるのである。こここそは八咫鏡の秘義に他ならない。文化上のいかなる反逆もいかなる卑俗も、ついに『みやび』のなかに包括され、底に文化の全体性がのこりなく示現し、文化概念としての天皇が成立する」

なんだか、生硬な大学生の卒論のような、独りよがりの文章だけれども、ひらたく解釈すれば、スサノオを基点とする武士道の倫理は天照大神にあり、三種の神器のウケヒにあって、この祭祀を主催し文化の核心に位置するのが天皇制であると言っているのである。

本書は浩瀚で読むのに時間がかかるが、その思惟する時間こそが貴重である。

|