「入門」と銘打たれているが、入門レベルではなく専門レベルだ。

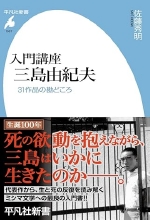

なにしろ本書をつらぬくテーマは「前意味論的欲動」である。三島は死の欲動を抱えながら45年間を如何に生きたか。その代表作31の作品を連結して、前意味論的欲動という視座で三島文学をよみとくという三島文学館館長ならではの意欲作である。

前意味論的という意味はすなおに意味論などを考える以前の段階ということだろう。

欲動という耳慣れないタームも欲望と衝撃が掻き混ざった精神状態と解釈すべきだろう。

さて評者(宮崎)、大學での専攻、じつは一般意味論(ゼネラルセマンティック)である。半世紀前のこの学問は日本でも走りで、ドクターハヤカワの著作(『思考と行動における言語』、1949年)を教科書とした。

もともとは『科学と正気』を著したアルフレッド・コージブスキーが唱えた学説で、「一般意味論は、言語学の意味論とは全く異なる」。ハヤカワは、このコージブスキーの弟子である。コーイブスキーはロシア帝国下のポーランド貴族で、米国に帰化し教鞭を執った。

ハヤカワは日系人で本名は早川 一衛〈はやかわ いちえ〉という。

サンフランシスコ州立大学で教授、学長を務めた後、1977年に連邦議会上院議員(カリフォルニア州選出、共和党)。学長時代には左翼学生運動に強硬姿勢で臨んだので、保守派から注目される政治家となった。

一般意味論とは「意味反応」を重視して、人間の作ったシンボル(言語)だけでなく、周囲の環境や事象の意味に対する反応を指す。

「あいつはサルに似ている』『サルは頭が悪い』「だからあいつは頭が悪い」とうように同一視反応がある。

一般意味論は、自然言語に本来組み込まれている「観念化」に対しての反撃ともとれ、ハヤカワ学説から、はてはチョムスキーまで。一般意味論の基礎は同一視反応。これを政治宣伝に利用したのがナチスのゲッペルスだった。現在のメディアの扇情的逆宣伝報道も、この一般意味論を適用して考えると、書き手の思惑が飲み込める。

佐藤教授は、このアングルで三島の執筆意図を探るのだ。

三島の欲動とは、死への疾走ではない。三島はもっとなにか、大きな意義のあるもののために自らを犠牲にしたいという欲動、三島が『英雄』というときは、大概がこの欲動が含まれているのだと著者は分析する。

三島の天皇論は独特でヤマトタケルの死によって、景行天皇以来の皇統の性格は変わって、神としての天皇ではなくなった(拙著『あの人の死に方』などを参照)とする。

佐藤がいうように『三島の独特なところは戦後の天皇に対して非常に厳しい非難を浴びせている』。つまり戦後の天皇否定である。

『英霊の聲』の主人公にしても天皇が人間であることは認めているが、すくなくとも「あの二度だけは神であるべきだった」と自決直前の古林尚とのインタビューで述べている。だから三島は「などてスメロギはひととなりたまいしか」と絶叫したのだ。

或るチャプターでは『英霊の声』と『絹と明察』と『美しい星』と『午後の曳航』が結ばれる。こういう作品は初めてお目にかかった。

ついで『憂国』と『鏡子の家』と『宴のあと』をむすぶのである。

そうした作品の底流に流れる欲動を共通項に作品分析を展開していくのだ。詳しくは本書に縷々述べられていて、拙稿での紹介はここまで。

いずれにしても、三島の死の謎はもとより作品にも多くの謎があり。三島個人の謎にとどまらず、すべての作品が人生の何かを考えさせるのである。

|