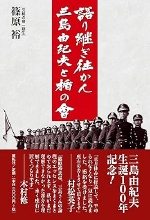

著者は楯の会第一期生。じかに三島と接し、語らった貴重な体験を元にして、巷で伝えられている楯の会とじっさいの楯の会の行動の違いなどを内側から抉っている。

なにより貴重な証言が満載なのは、内側の人間しか知らないこと、これまで随分と関連図書を読んできたし、三島研究会の公開講座に於ける講師の発言も聴いてきた。また評者(宮崎)は、楯の会一期生のほぼ全員を知っているけれども、事件直前の三島氏と森田氏の具体的な行動や発言、当日のパニック状態、以後の楯の会解散と、鶴見神社における慰霊祭の経緯など、つぶさには知らなかったことが多かった。

篠原氏は経緯をかたる。

筆者は水戸高校を卒業し早大へ入るが、水戸高校の先輩が所属していた日本文化研究会へ入ると、そこで持丸博(楯の会初代学生長、日本学生新聞編集長)と知り合った。創設間もない早大国防部にも入部し、持丸から勧誘を受けて自衛隊の訓練に参加した。

「早春の富士山麓、陸上自衛隊富士学校普通科教導連隊滝ヶ原分屯地で訓練は始まった。娑婆とは全く隔離された別世界である。早朝から上半身裸での駆け足、非常呼集、銃剣道、コンパス行進、座学等々(中略)。仲間の連帯感と教官助教諸氏との間に醸成された信頼関係によって、そして何よりも自らを厳しく律し、決して妥協を許さぬ三島先生の姿に背中を押されひと月が経った」

全行程を終えて、別れの涙、帰りのバスのなかで森田必勝は、「ちくしょう、何でこんなに涙がとまらないんだと泣きじゃくった」(144p)

昭和四十五年十一月四日から二拍三日でリフレッシャー訓練があった。

これが最後の訓練だと気がつくのは、それから三週間後である。相当激しい訓練だった。それが終わると宴会が開催され、三島由紀夫は筆者の隣にすわって会話した。宴がはじめると三島はやおら挨拶し「所期の目的を達成したので、今回で自衛隊の訓練は最後とする」と告げ、宴の半ばに三島は『唐獅子牡丹』を歌った。

そして森田、小川、古賀、小賀の四人が北海道旅行をしてきたとかで「知床慕情」を歌った。篠原は「なぜこの四人が」と訝しんだのも、三週間後に分かる。三島はひとりひとりの膳のまえで正座し、「ご苦労様だった」とお酌してまわったとか。つまりそれとなく最後の別れだったのだ。

三島研究家にとって、これは貴重な証言録でもある。

第一に三島は茨城大学へも講演に行っている。そして開口一番「私には水戸の血が流れている」と発言した。その後、松本徹らの研究によって、この系図があきらかとなった。

第二に『論争ジャーナル』と縺れ、田中清玄に資金援助を仰いだことがばれて、三島は中辻らを破門し、やがて持丸(楯の会初代学生長)に「あの血判状を廃棄せよ」と言った。持丸も国立劇場での楯の会パレードのニケ月前に楯の会を去り、森田必勝が二代目の学生長となった。

第三に三島がなぜ『平凡パンチ』などと、軽薄なサブカル雑誌を尊重したかの時代的背景がわかる。楯の会のグラビア特集は『平凡パンチ』だったし、別冊には「若き侍たちのために」を連載していた。同紙のアンケートでは三島がダンディアンケートで第一位、石原慎太郎は四位だったとか。

第四に文化防衛論の解釈について、巷の噂と楯の会のメンバーの認識ギャップ。二二六、五一五事件解釈における温度差が目立った。

第五に実際に体験入隊は一ヶ月に及ぶのだが。そこでは何が行われ、どんなが討論が展開され、いかなる訓練があったかを体験者としての記録を語っている点でも、未知の世界が急速に眼前にあらわれるのである。

|