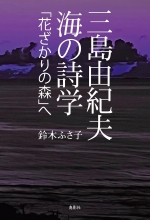

この浩瀚本は三島由紀夫という未曾有の天才作家が十代の精神の成長過程に於いて、いかに心理的に揺れ動き、文学遍歴をそれなりに体験しながら、詩人をめざしていたかを、綿密な文献の考証と作品の舞台となった現地を訪れ、とくに海を描写し、詩情豊かに、その心理解析を通じての三島文学の源泉に迫る大作である。

鈴木女史は三島由紀夫の幼少期、中等科一年、中等科二年、中等科三年、中等科四年と、六歳から十六歳までの時代を明確にわけて、その時代時代に三島は何を読み、何に感動し、何を書いたか、そのときの人脈を視野に入れ、プロセスを克明にたどって、後年の三島由紀夫という輝ける世界文学の礎になった何ものかを探し出している。

こういう手法で三島を論じたものは初めてではないか。

三島由紀夫の十代の作品は詩が多い。かれは本当に詩人をめざしていた。

三島が十代に影響を受けた詩人は堀辰雄、萩原朔太郎ら。作家はレイモン・ラディゲとジャン・コクトォ、そしてオスカー・ワイルドである。評者(宮崎)が高校生時代に、三島が朝日新聞のインタビューに答えて「ラディゲの『肉体の悪魔』、『ドルジェル伯の舞踏会』に大きな影響を受けた」と語っている記事を見つけ、すぐに両方を買って読んだ記憶がある。早熟でなかった評者にはよく理解できなかった。

オスカー・ワイルドはダブリンの市民公園の入り口に大きなレリーフとブロンズ像が周囲を睥睨しているが、これまた評者はよい読者ではない。ワイルド像の写真だけは撮影した。

おそらくここまで少年時代の三島を多彩な角度から、混沌の中に文学的秩序を模索し、とくに海にこだわった理由を探った文学評論にお目にかかったことがない。その点でも本書は独創に富んでいる。

佐藤秀明(三島文学館館長)が推薦の辞にのべたように「学問的な内容を、情感を籠めて、流れるような文章で丁寧に謳った。眩しい成果である」という言葉を掲げ直しておきたい。

そう、海、なのである。

遺作は『豊饒の海』である。デビュー作『花ざかりの森』は題名が「森」でありながら、書いていることは「海」なのである。村上春樹の『ノルウェイの森』は、海ではなくビートルズだが、中国では『ノルウェイに森はない』がベストセラーとなったという話もあって、これは余談。

アルチュール・ランボーの詩に『永遠』がある。

「みつかったぞ。何が? ――永遠が。太陽と溶け合った海さ」(鈴木ふさ子訳)

著者は言う。

「多くの三島作品の中で海は大切な役割を果たす。学外への華々しいデビューを飾った「花ざかりの森」の象徴的な海、「真夏の死」の伊豆の海、「金閣寺」の裏日本の海、「午後の曳航」の横浜の海、絶筆となった「豊饒の海」の最終巻「天人五衰」の駿河湾の海」。。。。

『潮騒』は五回映画化されたが、伊勢の神島を舞台に海の男と海の女の物語である。

「<海>は万物の源として『母』や『生』を象徴する。一方で海難事故をもたらすなど『死』をもイメージさせる。『希望』を表すかと思えば、心理学的には『無意識』を象徴する。まるで天候や風でまったく異なる姿をみせる<海>そのものの如く、そのイメジャリーは変幻自在だ」(228p)。

著者の鈴木女史は三島由紀夫が活写した海をおって、神島、鵜原海岸、下田、八代など全国を回っている。最初は下田東急ホテルからみた海。評者も、このホテルの、三島が宿泊した503号室を案内して貰ったが、狭い無機質な部屋で、海が見えるのは家族がとまった部屋だった。

三島が中学一年のとき家族で鵜原海岸へいって二、三週間ほど滞在した。母が、鵜原海岸の風景に強く印象をうけて『岬にての物語』となったと証言している。むろん、著者も出かけてその風景を次のように書いた。

「鵜原は荒波によってえぐられ複雑な線を描く入り江に沿って岬の突端まで生い茂る灌木や、浜の植物の緑と眼下に広がる紺青の海という独特な風光を愛でる芸術家たちにのみ愛される道をたどった」(96p)

たまたま十二月初旬、渡辺惣樹氏と評者は千葉の奥地を回るというドライブに出かけた。旅程は枠組みだけ決めて、あとは行き当たりばったり。午後四時頃にホテルをきめるという、無造作で無計画な旅。横須賀からフェリーで金谷へ上陸し、館山で一泊。城や頼朝の配流地跡などをみて、鴨川から勝浦へ。ここで三島由紀夫『岬にての物語』の舞台が鵜原海岸であることを思い出したのだった。

岬の突端まで起伏の激しい岡にミニ登山となった。希望の丘あたりが、おそらく作品で描写された場所と推定しつつ、下山してから勝浦港の漁師食堂で荒っぽい味の刺身定食を食べた。渡辺氏はネットで、この鵜原海岸を村松剛氏も取材し、やはり岡の上に登った顛末を筑波大学で講演した記録があると教えてくれた。

村松剛はこう述べた。

「(勝浦の鵜原海岸の)小高い丘に上って行った。石の階段がいまでも残っておりますが,もうあまり使う人はいないと見えて苔むしています。しかしあたりの風景はまったく『岬にての物語』と同じでして,子どもの時に見た風景をよくもまあこれだけ記憶していたものだと,感嘆するほどです。作中では子どもの前に,将来花嫁にするならこういうひとだというような美少女が現われる。次に婚約者らしい美青年が登場し,三人はつれだって岬の端の方まで行ってかくれんぼをします。子どもが鬼になっている間に,二人は奇妙な悲鳴を残して消えるのです。幻想のなかの心中,というべきでしょうか。何ものにも換えがたいある大切なことをここで発見したのだという主人公の述懐とともに,このよくできた小説は終わります。二十歳の時の短編としては,実によくできています。

この小説にはダヌンツィオの『死の勝利』の影響が,明瞭に感じられるのです。ダヌンッィオの『死の勝利』は最後に男女が無理心中をとげる物語でして,ここでも二人は岬で暮らしています。その部分をそのまま利用しているのが,『岬にての物語』です」(後略)

https://core.ac.uk/download/pdf/56629539.pdf

(↑ 全文はここにあります)

徹底的に海にこだわりつづけ三島由紀夫を海の詩情を視点にこの作品は仕上がった。

|