下町を愛した文学者

エドワード・サイデンステッカー氏といえば『源氏物語』の名訳家として世界的に名高い。

川端康成『雪国』、『山の音』や三島由紀夫『天人五衰』などを翻訳、とくにノーベル文学賞授賞式には川端氏に同行して記念講演の草稿、「美しい日本のわたし」を直前まで訳出に追われた逸話は有名。

これほど日本文学の国際化に貢献した外国人文学者は珍しかった。

江戸情緒と下町を愛した。湯島のマンション近くでは下駄履きのことも多かった。

上野公園を散歩中、不忍池で転んで、そのまま意識を失い、四ヶ月間入院したが、帰らぬ人となった。

転倒事故は四月二十六日の午後六時半で、時計はそのまま止まっていた。命日は奇しくも四ヶ月後の八月二十六日だった。

十一月四日、上野公園のなかにある上野精養軒で「サイデンステッカー氏追悼会」が開催された。

舞台はおおきな花々で遺影を取り囲み、スクリーンには在りし日のサイデンさんのスナップが多彩に映し出された。

愛猫の名は「はなこ」だった。日本にいる間、サイデンさんの傍を離れなかった。スナップのなかには見覚えのある友人達との笑顔がいっぱいだった。

故人が締めていたネクタイが百数十本。陳列後、希望者に形見分けとして配られた。

わたしは“サイデン・ネクタイ・コレクション”のなかから一番派手なものを選んだ。

サイデンさんはネクタイが好きで、一度、或るパーティでネクタイ論議をやった。私がまだ三十そこそこの頃で、派手なネクタイをしていたのをサイデンさんがめざとく見つけ、「このデザインは何ですか」と絡みだしたのだ。喧嘩早い人だった。

|

|

サイデンステッカー氏をしのぶ会の祭壇は花に埋まった

|

|

僚友キーン氏がしんみりと

最初に友人だった高橋治氏(詩人、直木賞作家)がサイデンさんとの想い出を、ぼそりぼそりと語った。

献杯は加瀬英明氏が音頭をとった。会場には知り合いの編集者が多く、石原萌記『自由』社長、女優の村松英子さんの顔もあった。

僚友だったドナルド・キーン氏の弔辞。

「いまから六十五年前にコロラドの海軍日本語学校で知り合った。三回生後輩だったのがサイデンさんだった。頭脳明晰で会話も弾み、仲良くなり、一緒に日本語を勉強した。戦後、赴任地が異なっていた間は、文通をしていた。

その後、わたしは京都へ留学、サイデンさんは東京の下町(文京区林町)の小さな家だった。京都に来たときはサイデンさんが私の家に、わたしが東京へ行くときは彼の家に泊まった。しもた屋で朝、「納豆ぅー」と叫ぶ声がした。豆腐を売る声もあった。下町で庶民の生活の臭い、サイデンさんがもっとも好きだったのだ。京都は綺麗だが、活気がない、とサイデンさんは言っていた。好きではなかったのだろう。

古典落語が好きだった。わたしは京言葉を勉強していた。お互いに『蜻蛉日記』などの訳語のことで議論しあった。

よくわたしとサイデンさんを”ライバル”と言うマスコミがあったが、わたしは全然、そんな風に認識したことがなかった。お互いに日本文学を志しても、カバーする分野が違った。その後、コロンビア大学で空席ができたのでサイデンさんと交替で受け持った。毎年春(一ー五月)をわたしが、秋(九ー十二月)をサイデンさんが担当した。だからコロンビアでは同じ家に交互に住んで、お互いに家具を置きっぱなしにしていた。近年、日本文学を志した同士らが随分と不在になって、その不在は深いところで物足りない。サイデンさんの追悼会にこんなに多くの人にきていただいて、私にとっても慰めになります」。

|

|

しのぶ会の会場風景。客席中央にドナルド・キーン氏。

|

|

時計が動き出した

文壇を代表して丸谷才一氏が挨拶した。

「サイデンさんの功績は川端、谷崎、太宰を海外に認知させたこと。その選び方、訳しかたが、読者を豊かにした。『源氏物語』を世界にしらしめた。往時の日本の文檀は志賀直哉が谷崎潤一郎より上という位置付けだった。私小説優位を覆して、文学のレベルの領域を確立した。漱石を絶賛し、小林秀雄を認めなかった。その点でわたし(丸谷)とサイデンさんは共通していた。荷風には批判的でもあったが、サイデンさんの死に方は荷風より荷風らしい。人生そのものが文学的である」。

ところがサイデンステッカーさんは志賀直哉『城の崎にて』を訳している。丸谷氏もキーン氏も意図的にか、三島由紀夫の名前を出さなかった。

生花と好きだったお酒に囲まれたサイデンステッカー氏追悼会は会場がぎっしり満員になった。

小生は学生時代にやっていた『日本学生新聞』やその後、雑誌『浪漫』に寄稿してもらったり、憂国忌第一回のときはハワイに電話をかけてメッセージを頂いた。

一昨年は花見で屋形船に揺られた。第三十五回「憂国忌」(九段会館)のシンポジウムでは壇上にものぼってもらった。このときも腕を骨折し、ステッキ、介護つきだった。

追悼会の途中で騒ぎが持ち上がった。

サイデンさんの翻訳本や写真が展示された陳列台におかれた時計が動きだしたのである。

最初に発見した人に、誰もが「嘘だろ」と言った。会は四時半から始まり七時十五分ごろ終わった。六時半でとまっていた時計が、六時半に動き始め、七時十五分をさして止まった。

追悼会のあいだ、まちがいなくサイデンさんはあの会場に居たのである。

|

|

故人の使った時計やタイプライター、日常の生活用品を展示したコーナー(写真はすべて山口徹三氏提供)

|

|

後日譚がある

百瀬博教さんという人がいた。サイデンさんの会場でもあったのである。

2008年1月28日に急逝した。

新聞には百瀬博教さんのことを「裕次郎の用心棒」と報じたが自宅風呂場で発見。自殺?事故死?(28日夕刊、29日産経朝刊)。

「三島由紀夫の用心棒」を自称する作家の安部穣二氏は、雑誌『室内』を主宰されていた山本夏彦氏が、その文才を見つけ出した。安部さんと小生は35年の付き合いだが、最初は小金井一家の代貸しと言っていた。

藤島さんの事務所によく訪ねてきて、話が滅法面白く、抱腹絶倒。あれを小説化したら面白い、と当時から指摘していたのは作家の藤島泰輔氏だった。藤島さんは安部氏の第七番目だかの奥さんとの結婚式で介添えを務めた。

|

|

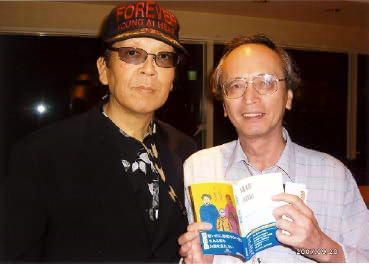

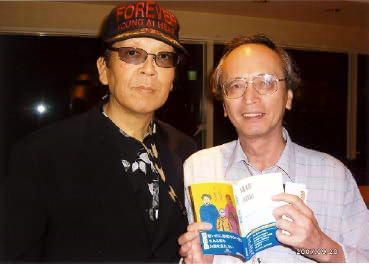

百瀬さんのトレードマークは『永遠に若く』の帽子だった(07年9月頃)

|

|

|

百瀬博教氏の文才を最初に発見し、大胆も『週刊文春』に連載させたのは花田紀凱氏である。

文士とはもっとも縁が薄い人物が濃密で情緒的な裕次郎時代の回想を綴った。

その花田さんの紹介で、百瀬氏を知ったが、初対面の時から妙にウマがあって、『三島さんに会いたかった。あの自決には衝撃を受けた』と語った。

そしてなぜか百瀬さんは自分の詩集をくれた。その詩集は純朴そのものの作風で、いまとなっては遺書代わりとしか思えない。そのときに連れてきていた秘書に一緒の記念写真を撮らせ、その写真をなぜか次に偶然サイデンスティッカーさんの追悼会で会ったら、持参してくれていた。

「どうして私が、この会にでると分かったのですか?」と訊くと、

百瀬さんが

『カンですよ、第六感』と言って笑った。

百瀬氏とサイデンスティッカーさんとが、どこでどうつながっていたのか、うっかり聞かなかった。

|

2000-2008 MIYAZAKI MASAHIRO All Rights Reserved

|